编者按

2025年7月3日,2025中国数字经济发展和治理学术年会在清华大学成功举办。本届学术年会以“开放、共享、友好:数智时代的社会发展与理论创新”为主题,依托全球数字经济大会,汇聚国内外数十位顶尖专家学者、智库机构及产业代表发表演讲与交流,探索数智时代如何通过开放与共享,推动数字友好合作,并在实践中实现数字经济理论创新。三十多位专家学者和业界代表出席并发言,四百余人参加线下会议,超十万人次观看了大会实况。

南开大学党委常委、副校长盛斌教授发表题为《创造数字技术与国际贸易的双向赋能》的主旨演讲。本文根据盛斌教授现场发言内容整理。

盛斌教授发表主旨演讲

今天我发言的主题是关于贸易和科技的关系。选择这个题目是受到了当下另外一个类似的火热主题——金融+科技的启示。金融与科技的双向赋能一方面表现为“金融科技”,即科技如何促进金融工具创新与业务重塑;另一方面表现为“科技金融”,即金融服务创新如何支持科技创新企业发展。类似的,贸易(或更广义地说是国际商务)与科技的双向赋能一方面表现为“贸易科技”,即科技如何促进国际贸易与商务模式与流程再造,另一方面表现为“科技贸易”,即贸易政策与规则如何支持科技产品与服务贸易。人工智能(AI)是现代前沿科技中最具代表性的,因此,我主要以AI为例来分析其与国际贸易的交互赋能关系。

一、TradeTech:数字技术对国际贸易的赋能

数字技术对国际贸易的影响主要体现在贸易流程、贸易主体、贸易模式、贸易效率四个方面。

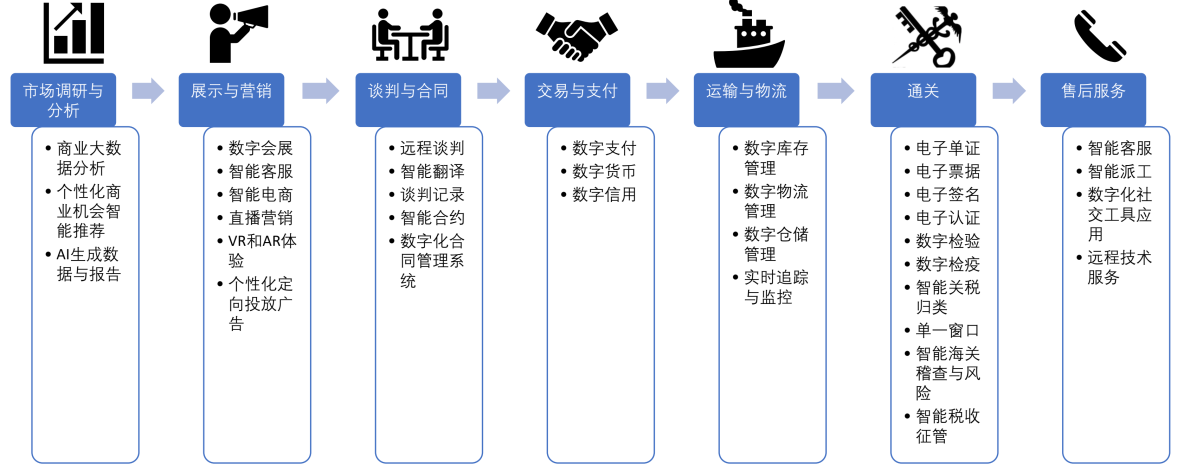

第一是贸易流程的数字化,即“数字化贸易”。这主要体现为国际贸易与商务的全流程数字化应用。如图1所示,从上游的市场调研与分析、展示与营销、谈判与合同,到中游的交易与支付、物流与运输、通关,到下游的售后服务,人工智能、大数据、云计算等数字技术在每一个环节都发挥着重塑、赋能和升级的重要作用。通关这个环节表现得尤为突出和显著。一方面是“无纸化贸易”,即采用电子格式替代传统纸质单据系统,旨在加速贸易流程并降低相关成本,包括:自动化海关系统、电子单一窗口系统、电子化海关申报、各类电子单据与原产地证书的提交与签发、海关税费电子支付等;另一方面是“跨境无纸化贸易”,即促进跨境互认及以电子形式交换贸易相关数据和文件,包括:电子交易法律法规、经认证的核证机关海关申报、电子交换各类贸易证书等。联合国贸易与发展会议(UNCTAD)等国际组织根据数字与可持续贸易便利化调查数据构造的“贸易数字化指数”表明,2023年全球平均指数为60%,比2021年上升了8个百分点。

图1 国际贸易与商务的全流程数字化应用

第二是贸易主体的演变,即数字平台的发展。大型跨国公司是传统国际贸易的市场主体,而在数字时代,跨国公司都在经历数字化转型,并拥有自己的数字商务平台。此外,最引人注目的就是第三方电商平台获得巨大发展,包括B-B模式和B-C模式。当前,据UNCTAD估算,跨境电商贸易占全球贸易的比重约为20%左右。此外,在我国还有一些数字化的外贸综合服务平台公司,专门服务从事国际贸易的中小企业。跨境数字平台企业的发展使参与贸易的市场主体更加多元化,尤其是使中小微企业乃至个人消费者都可以从事贸易,形成了一种新型交易生态系统。此外,传统贸易都是批量和大宗型货物,而通过数字平台跨境小包裹贸易变得非常流行。不过,特朗普再次上台之后,发布了一个新的政策,取消了货值800美元以下的“小包裹关税豁免”(DEMINIMIS)。

目前,数字平台公司在全球发展迅猛,从资本市场市值上看,美洲(主要是美国)占2/3,亚洲(主要是中国)占约30%。跨境电商平台的发展使国际贸易的比较优势和决定因素都发生了变化,主要表现为“两个削弱”——削弱了海外固定成本对贸易的影响、削弱了地理距离对贸易的作用,以及“两个强化”——在国际贸易中增强了规模经济和范围经济效应、增强了消费者需求端和创新的作用。

第三是贸易模式的变化,即“贸易的数字化”。首先,“可数字化”有形商品(如实体书籍、报纸、录像、DVD和音乐唱片等)贸易越来越多地被数字服务贸易替代。其次,货物与服务贸易捆绑趋势愈发明显,高技术产品货物贸易中的“数字化服务”成分不断提升。再次,“可数字化”服务贸易增长潜力巨大。按照IMF国际收支平衡表的服务部门分类,虽然只有电信、计算机和信息服务部门被明确归类于可以通过数字传输和交付的服务,但事实上,保险和养老服务、金融服务、知识产权使用费、个人/文化/娱乐服务、其他商业服务等五大类部门都有巨大潜力和可能成为“数字可交付服务贸易部门”。此外,数字技术对服务贸易的跨境交付方式也将产生很大影响,数字服务“跨境交付”(服务贸易提供方式1)的范围种类与规模将显著扩张,也就是说,随着数字化技术的发展,越来越多的服务可以像商品一样实现跨境交付,而不需要依靠商业存在(方式3)和自然人流动(方式4)来提供。最后,数字技术还催生了云计算、电子支付等新兴数字服务业态,并促进了跨境数据贸易与“全球数据价值链”(如大数据分析、网络安全解决方案、远程量子计算服务)的蓬勃发展。

第四是提高贸易效率与降低贸易成本。数字技术一方面显著提高了全要素生产率(TFP)和提升劳动力(特别是低技能劳动力)生产率,并根据个体偏好定制产品、服务或体验能力提高了精确度及个性化水平;同时,另一方面,也大幅度降低了贸易成本,包括搜寻成本、谈判成本、物流成本、追踪成本、合规成本、验证成本等,这在前述的数字技术在国际贸易与商务的全流程应用中得到了充分体现。 当然,这些贸易成本怎样去分解和测算,以及数字技术应用和数字化转型对降低成本产生了多大的影响,正是我们学术研究特别是经验性分析需要做的工作,比如,目前经验研究主要聚焦于数字互联互通(如互联网的使用与连通)对贸易的赋能作用。

二、TechTrade:国际贸易对数字技术的赋能

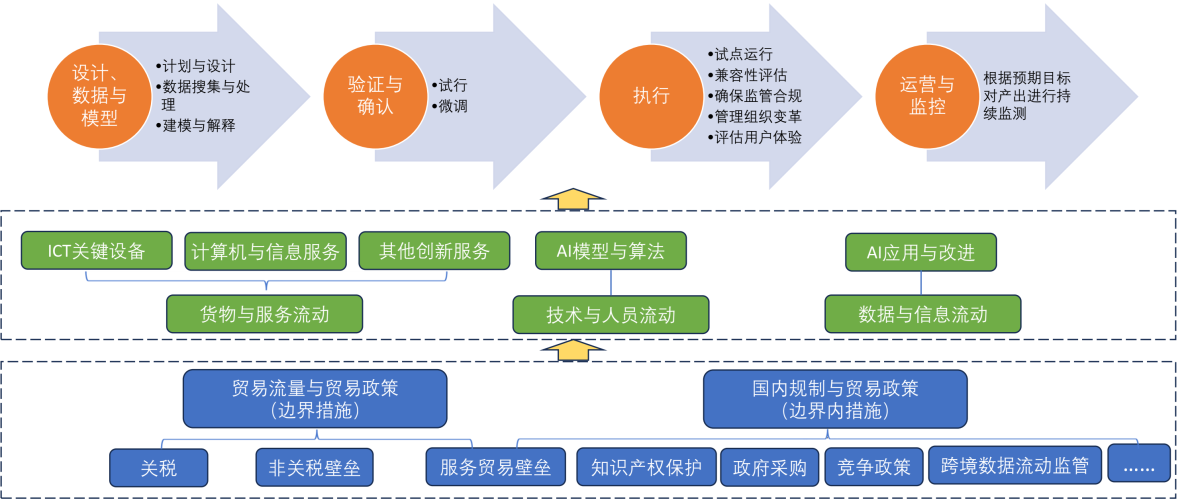

国际贸易对数字技术会产生怎样的影响?国际贸易如何赋能数字技术的发展呢? 这里我们提供了一个分析的框架,来考察国际贸易对人工智能(AI)生命周期的影响(如图2)。

图2 国际贸易对AI生命周期的影响

首先是贸易本身的影响,即“流量赋能”。AI的研发与应用需要信息与通讯关键设备与产品(ICT),需要电信、计算机与信息服务支持,需要其他创新服务,这都要通过相关的货物与服务贸易来实现。AI的关键——模型与算法依赖技术与人员流动,这也是广义国际贸易的重要组成部分。此外,AI的场景应用与学习改进依存于海量的跨境数据和信息流动,即数智时代的新型生产要素流动。

其次是贸易政策、制度与规则的影响,即“政策赋能”。一是边界措施,包括关税、非关税壁垒、部分服务贸易壁垒;二是边界内措施,比如知识产权、政府采购、竞争政策等,以及非常越发重要的议题——跨境数据流动监管。这两类措施均对上述货物、服务、人员、数据的跨境贸易与流动产生重要的影响。

在这个框架下,我们特别分析与强调四个问题。

一是ICT产品与服务的贸易自由化。WTO信息技术产品协定(ITA)是促进全球互联网经济、数字经济、人工智能经济发展的一个非常成功的“正赋能”典型案例。第一个ITA协定于1996年签署,1997年生效,包括84个WTO成员方,涵盖产品范围包括计算机、软件、通信设备、半导体、半导体制造和测试设备、科学仪器以及以上产品的大部分零部件,其主要内容是至2000年发达国家参加方对范围内ITA产品实行零关税,发展中国家参加方可延长关税减让实施期,最长至2005年1月1日。该协定在最惠国待遇基础上对全体WTO成员适用。最终,依照协定,全球97%范围内的ITA产品实现了自由贸易。随后,根据新形势与新需求,54个WTO成员方于2015年签署了第二个ITA协定,并于2016年生效,新协定扩围涵盖了新一代半导体、半导体制造设备、光学镜头、GPS导航设备、磁共振成像设备、超声扫描装置等医疗设备。协定规定,绝大多数范围内的ITA产品将在3-5年后实施零关税,最终全球90%的范围内ITA产品实现了自由贸易。

两个ITA协定对全球ICT技术与产品产生了极其重要的影响:目前全球约88%的ICT产品进口基于ITA协定实现了零关税;计算机和半导体等ICT产品进口价格的下降显著提升ICT技术与产品的可及性和可负担性;ITA及扩围协定有利于全球和国家ICT产品供应链体系的高效运行,使更多的发展中国家参与到ICT全球供应链中来。

未来ICT产品进一步自由化既面临着机遇,也遭遇诸多“负赋能”挑战。目前,WTO工作组在讨论进一步拓展ITA协定的可能性与必要性,研究ITA协定在推动AI和电子商务方面的作用。另一方面,在当前地缘政治和大国博弈的背景下,与AI发展与应用高度相关的硬件产品(包括高性能计算系统、复杂模型训练和运算设备与组件,如高性能中央处理器、图形处理器、专用AI芯片、快速数据传输交换机、路由器和存储服务器等)、软件服务(包括AI芯片设计服务、云计算、人工智能模型开发服务、数据服务、安全服务等)、关键金属矿产和加工(包括镓、锗以及钕、铈、镨等稀土金属)等面临着出口管制与实体清单限制,与AI发展与应用相关的数据贸易也越来越受到跨境数据流动和数据本地化措施的限制。

二是数字服务贸易壁垒。数字贸易的未来趋势是数字服务贸易,即可以通过数字交付和传输的服务产品。目前各国都存在对数字服务贸易的壁垒限制。OECD建造了“数字贸易限制指数”(DSTRI)及相关的数据库对这些限制进行监控与评估。限制壁垒包括基础设施与连通性、电子交易、支付体系、知识产权与其他五个方面。其中,基础设施与连通性是最主要的限制措施(全球层面上占所有限制措施数量的约2/3,中国层面上占约50%),核心内容包括个人数据的跨境传输禁止与限制、数据本地化存储要求以及对电信服务的限制。因此,逐步约束与消除数字服务贸易壁垒可以有力地赋能数字技术与服务的发展。

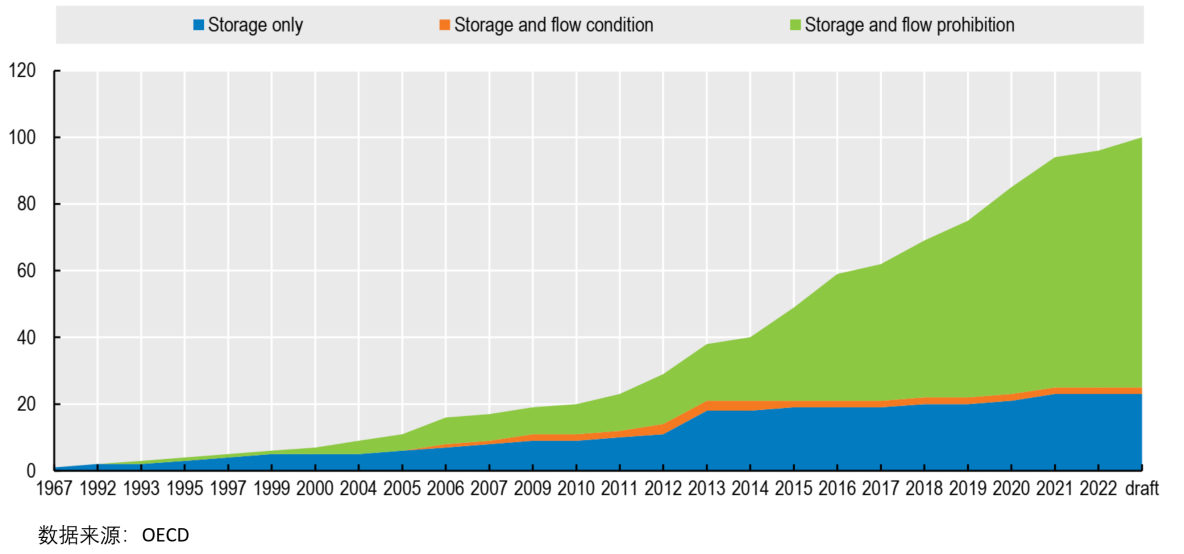

第三是跨境数据流动限制。跨境数据流动与数字贸易的是连体儿,跨境数据流动是全球AI产业与贸易发展的前提。近十年来,从全球范围看,对跨境数据流动的限制措施不是减少了,而是呈迅速增长的态势,主要表现为数据本地化要求(如图3)。

图3 全球数据本地化措施数量

全球跨境数据流动亟待达成监管规则,既需要在数据自由流动以实现数字效率与保护隐私与安全以实现公共利益之间达成平衡,也需要在全球不同国内监管模式之间实现妥协和融合。当前,世界各国在跨境数据流动领域形成了限制模式(以俄罗斯和中国为代表)、防卫模式(以印度为代表)、规范性监管模式(以欧盟为代表)、轻管制模式(以美国为代表)等不同规制模式。因此,未来的数字规则也是在监管理念与模式之间的一种竞争和博弈。

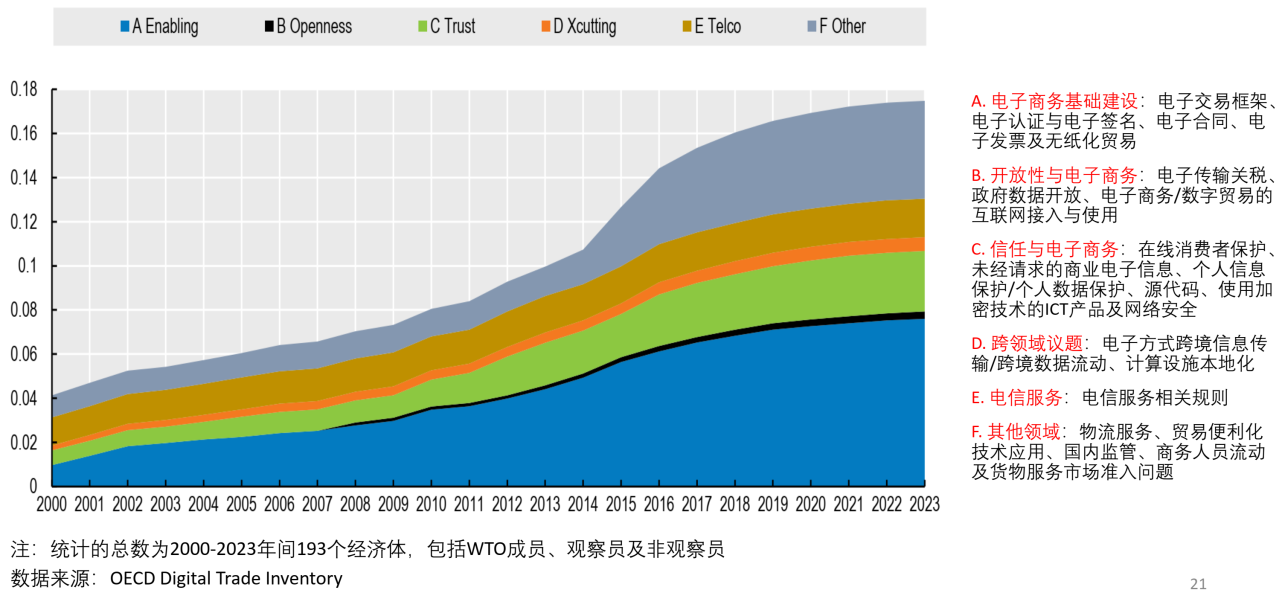

最后是数字贸易规则。目前,对数字贸易规则的讨论包括关税类、数据类、隐私安全类、促进和贸易类等广泛的议题,除了关税类(主要是电子传输暂免征关税)争议相对较少之外,其他几个议题(如数据开放、隐私与消费者保护、禁止强制公开源代码、AI的伦理与负责任实施等)都存在着较大的分歧和争议。这将是未来关于人工智能国际政策协调的一个非常重要而关键的组成部分。同时,各国都尝试在区域、诸边、双边协定中采纳、接受与实施若干数字规则,形成了“竞争性规制融合”的态势(见图4)。尤其是几个先行引领与示范数字规则的协定,包括CPTPP(全面与进步跨太平洋伙伴关系协定,日本、澳大利亚等11国)、DEPA(数字经济伙伴关系协定,新加坡、智利和新西兰)、DEA(数字经济协定,英国和新加坡)等,都在创新践行前沿的数字条款。

图4 接受与数字贸易有关的国际规则、原则与标准的经济体的比例(%)

数字规则对AI等技术与相关产品的重要影响在于,未来可能某些国家会依据这些规则形成对技术、产品与服务的“认证贸易”,就像目前一些国家利用环境与劳工标准要求出口强制认证,并导致新型贸易保护壁垒。中国应积极参与全球数字治理体系与规则的构建,通过数字领域“制度型开放”赋能自身的数字技术与产业发展,构筑强大的数字供应链体系与全球制度话语权。

三、结论

数智时代AI与国际贸易双向赋能应在教学实践、学术研究与政策制定中得到更足够的关注与重视。

数字技术对国际贸易的影响与赋能应聚焦研究场景应用、案例开发、统计估算、实证检验、模拟预测,解析其作用机制与效应规模。

国际贸易对数字技术的赋能可聚焦研究相关贸易政策、制度与规则的制订及其影响,强化相关治理结构与水平对构建AI竞争力与生态的作用。

高质量、可持续、安全、包容是我国国际贸易与数字技术发展的共同目标,在双向赋能中应予以政策与制度设计协调与对接。

谢谢!

供稿 | 清华服务经济与数字治理研究院